#206 ウェブサイトを見ずに情報収集?!ゼロクリック検索とは

デジタルメディア情報 2025.01.27

皆さま、はじめまして!

JOETSUデジタルコミュニケーションズ新入社員の柴山です。

さて、皆さんはGoogleで調べものをしたとき、

検索結果の答えが文章や画像で直接表示されるのを目にしたことはありませんか?

今回は、そのような場面でよく起きる「ゼロクリック検索」について詳しくご紹介します。

ゼロクリック検索とは

「ゼロクリック検索」とは、ユーザーが検索エンジンで検索結果を確認した際に、

特定のウェブサイトを訪問することなく、

検索エンジン上で直接必要な情報を得る検索行動を指します。

「ゼロクリックサーチ」「ノークリック検索」と呼ばれることもあります。

これは近年、AI技術を用いたGoogleなどの検索エンジン機能の進化に伴い注目されています。

ゼロクリック検索が起きる原因

なぜ、「ゼロクリック検索」が起きるのでしょうか。

その原因のなかでも、皆さんの検索体験でもよく見かけるであろう、

3つのGoogleの検索エンジン機能をご紹介します。

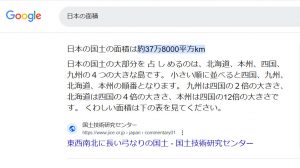

①強調スニペット

強調スニペットは、Google検索結果ページの上部に表示される、

ユーザーの検索語句に最も関連性が高いと判断された回答を目立つ形で提供する機能です。

このスニペットは、短い文章や箇条書き形式で要点を簡潔にまとめるのが特徴です。

Googleが信頼性の高いウェブサイトから自動的に情報を抽出して表示します。

以下は、「日本の面積」を検索した際に表示される強調スニペットの例です。

②ナレッジパネル

ナレッジパネルとは、Google検索で特定のキーワードを検索した際に、

検索結果の右側(デスクトップ版)や上部(モバイル版)に表示される情報ボックスです。

内容には企業、人物、場所などに関する基本情報が含まれ、

GoogleはWikipediaやWikidataなどのデータベースや公開情報から情報を取得して掲載します。

以下は、弊社JOETSUデジタルコミュニケーションズの親会社「株式会社JOETSU」と

検索した際に表示されるナレッジパネルの例です。

ナレッジパネルに似た機能で「Googleビジネスプロフィール」があります。

こちらは、飲食店や小売店のオーナーが登録した

住所や営業時間、地図などの情報が、検索結果と連動して表示される機能です。

ナレッジパネル、Googleビジネスプロフィールともに、

Googleの検索画面右側に表示されることや、表示形式が共通しています。

しかし、それぞれの目的や情報源に違いがあります。

具体的な違いをチャットGPTにまとめてもらいました。

(ChatGPTによる比較表)

また、Googleビジネスプロフィールについては、

過去のかわら版で詳しくご紹介していますので、是非あわせてご覧ください。

【過去のかわら版記事】

・https://www.joetsu-dc.com/blog/diary/20230417-tsurumau/

Googleビジネスプロフィールもゼロクリック検索を促進する機能といえますね。

AIによる概要

Googleの「AIによる概要」は、検索エンジンでAIが検索結果の内容を自動的に要約し、

検索結果ページの上部に表示する機能です。

この機能では、検索クエリに基づき、複数の情報源から関連性の高い情報を

抽出・統合して簡潔な文章として提供します。

強調スニペットやナレッジパネルと異なり、単一の情報源ではなく、

複数のウェブサイトの内容をAIが融合して生成している点が特徴です。

以下は「書道と習字の違い」を検索した際に表示されるAIによる概要の例です。

右側には、情報が抽出された複数の情報源が表示されていることが確認できます。

以上、ゼロクリック検索を促進する3つの検索エンジン機能についてご紹介しました。

これら以外にも、「Googleビジネスプロフィール」、「SGE(Search Generative Experience)」、

そして「リッチリザルト」などの便利な機能が存在します。

それぞれが、ユーザーに効率的な情報提供を行いながら、検索エンジンの利便性を高めています。

また、過去のかわら版でSEGの詳細についてご紹介していますので、是非ご覧ください。

【過去のかわら版記事】

・https://www.joetsu-dc.com/blog/digitalmedia/20231106-seo-sge/

・https://www.joetsu-dc.com/blog/digitalmedia/20231127-sge-seo/

ウェブサイト運営への影響と対策

先ほどご紹介したゼロクリック検索が起きる原因は、

すべてユーザーが必要な情報を素早く把握するための便利な機能です。

しかし、ウェブサイトを運営している企業や個人にとっては、いくつかの悪影響をもたらします。

特に大きな影響とウェブサイト運営者がとるべき対策をご紹介します。

【ゼロクリック検索による影響】

・ウェブサイトへの訪問者数の減少

検索エンジンがユーザーの質問に対して検索結果ページ上で直接回答を表示するため、

ユーザーがリンクをクリックしてウェブサイトにアクセスする必要がなくなります。

これにより、広告収益を主要な収入源とするウェブサイトでは、収益の減少が顕著になる場合が

あります。

・情報提供元の認知度の低下

ゼロクリック検索では、ユーザーが情報を得られても、その情報源となるウェブサイトについて

意識しないことが多いため、ブランド認知を広げる機会を失うリスクがあります。

【対策】

・構造化データの活用

構造化データを使用することで、Googleがサイトの情報を適切に理解し、

リッチスニペットやナレッジパネルに自社情報を表示する可能性を高められます。

・ブランド認知のための工夫

ゼロクリック検索では情報元が目立たない場合があるため、

強調スニペットに表示される回答内にブランド名を盛り込むなど、

情報の発信源をユーザーに意識させる工夫が求められます。

また、ロゴや一貫したデザインを用いて、視覚的にブランドを強調することも有効です。

・コンテンツの最適化

検索エンジンが提供する概要では得られない独自のデータや洞察を含むコンテンツを

サイト内に作成することで、ユーザーがクリックして訪問したいと思うきっかけを作り出します。

特に、専門的な記事や詳細な分析を含むページは効果的です。

むすびに

今回はゼロクリック検索についてご紹介しました。

記事内では、ウェブサイト運営における注意点を解説しましたが、

私たち検索利用ユーザーとしても注意が必要です。

というのも、強調スニペットやAIによる概要は、Googleが自動で情報を検出・統合しているため、

情報の正確性や偏りが問題になる場合があります。検索結果だけで満足せず、

情報源がどこなのか、内容が正確かをユーザー自身で確認することが必要です。

JOETSUデジタルコミュニケーションズでは、

最新の情報をもとにしたウェブサイト制作から検索順位に関するご相談まで承っています。

お困りの際は、ぜひJOETSUデジタルコミュニケーションズにご相談下さい。

柴山(ニックネーム:まめしば)